Wissenschaft, Kultur, Soziales – wir stärken Menschen und ihre Projekte.

Die gemeinnützige Dr. Marschner Stiftung unterstützt die Gesellschaft in Frankfurt und Offenbach partnerschaftlich, nachhaltig und unbürokratisch.

Kultur verbindet Menschen und öffnet Horizonte. Wir fördern Institutionen aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik und Theater mit unterschiedlichen Vorhaben.

Wenn Engagement den Unterschied macht: Wir unterstützen Initiativen, die Teilhabe ermöglichen und das Miteinander stärken – besonders dort, wo Hilfe gebraucht wird.

Wissenschaft und Forschung ist der Antrieb unserer Gesellschaft. Wir begleiten vielfältige Projekte aus allen Sparten für Interessierte und Experten.

Wirkungsvolle Partnerschaften

Unsere Projekte erzählen von Begegnung, Teilhabe und Entfaltung – lassen Sie sich inspirieren von dem, was engagierte Menschen gemeinsam mit der Dr. Marschner Stiftung temporär und langfristig bewegen.

Ein neues Stück lebendige Stadtnatur

Ein vertrauensvolles Umfeld zum Fehler machen und Lernen

Geschichten aus dem Leben gegriffen

Das Ziel ist kreative Persönlichkeitsentwicklung

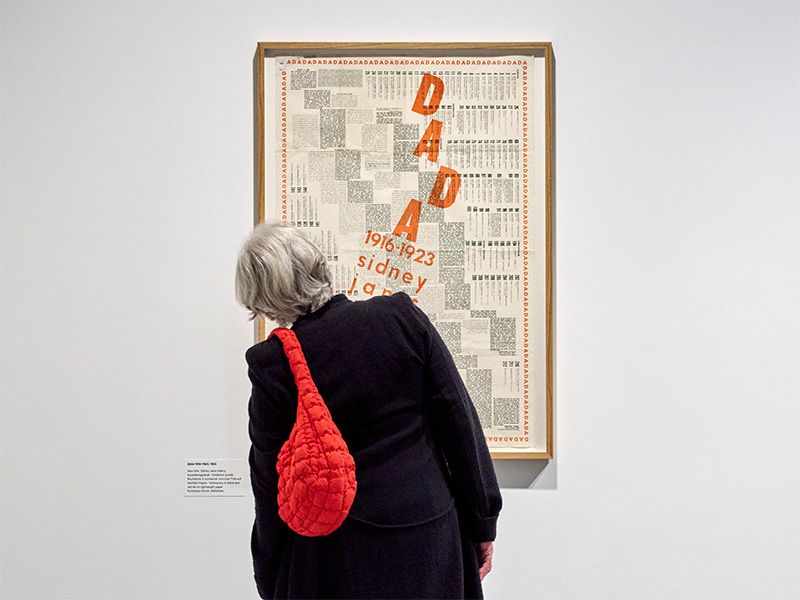

Zurück im Rampenlicht der Kunstwelt

Frankfurter Kinder-Uni: Ein kleiner Baustein für die Zukunft

Offen, freundlich und modern – die Frankfurter Alte Oper

Was eine erfolgreiche Band eben so braucht

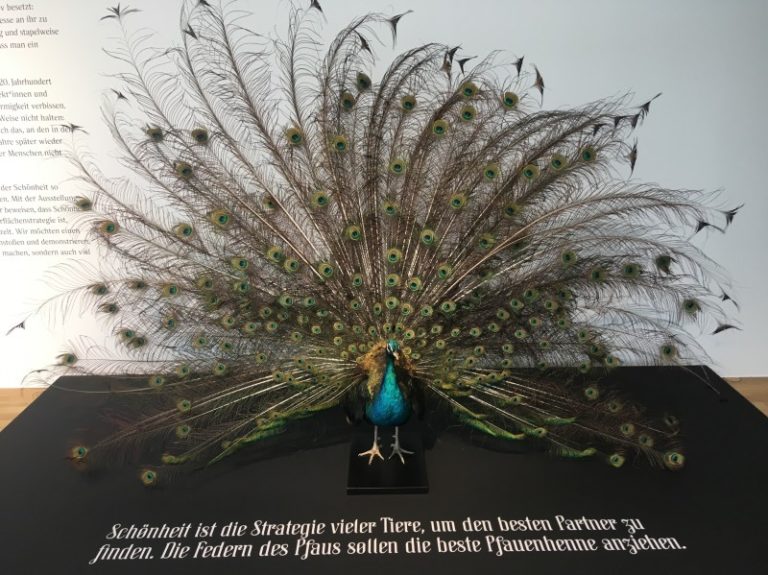

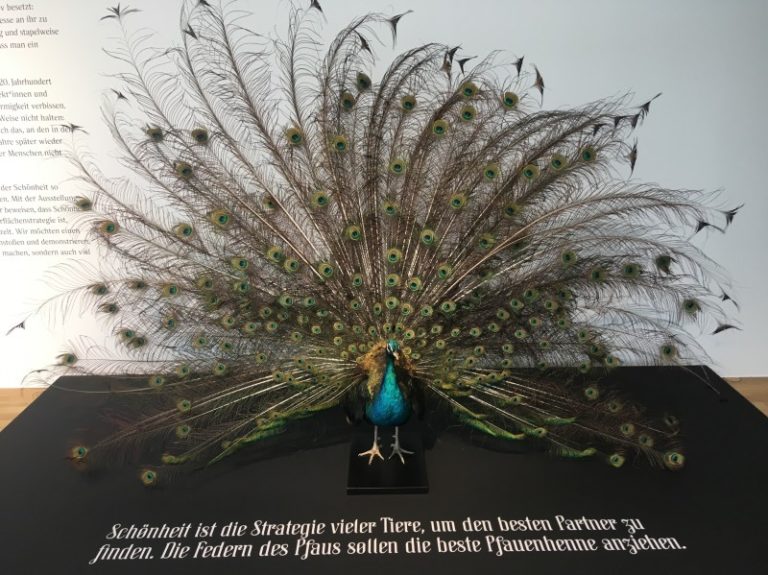

„Aha?!“ – Naturkunde zum Anfassen

Bilder sind Türöffner

Mit viel Komik, Satire und einer Prise Gesellschaftskritik